6月の美術展

6月も最終日。今月は4月の後半から閉館していた美術館がようやく再開した月です。

会期終わりが近い展覧会も多く、ところてん式に行ってきました。備忘録を兼ねていくつかご紹介します。

「アイノとアルヴァ 二人のアアルト フィンランドー建築・デザインの神話」世田谷美術館

モダン建築やプロダクトデザインで名高いアルヴァ・アアルトと、妻のアイノ・アアルト。1924年に結婚以来25年にわたりパートナーとして協業。「日々の暮らしにこそデザインが必要である」との思想から、フィンランドの環境特性を生かした建築や、機能的な工業製品を生みだし続けたふたり。創作の過程や思考、人となりにもせまる展覧会でした。食卓の夫婦の会話は進行中のプロジェクトの事ばかりだったそう。

この展覧会を料理に例えると、一軒家のビストロでいただく丁寧な家庭料理。

「みみをすますように 酒井駒子」展

PLAY! MUSEUM(東京・立川)

絵本作家 坂井駒子さんの初の個展。少ない言葉と繊細なタッチの絵。彼女の絵本はページをめくるたびに気持ちをゆさぶられます。杉の木がふんだんに使われた展示は、京都在住のフランス人建築家・2m26が担当されたそうです。

料理に例えると、薪のストウブでじっくり焼かれたアップルパイ・アイスクリーム添え。

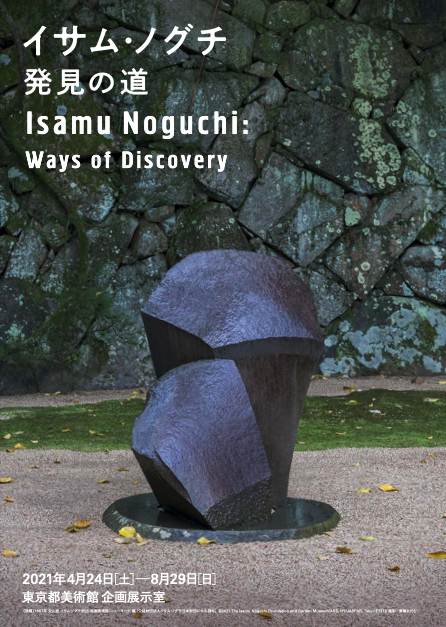

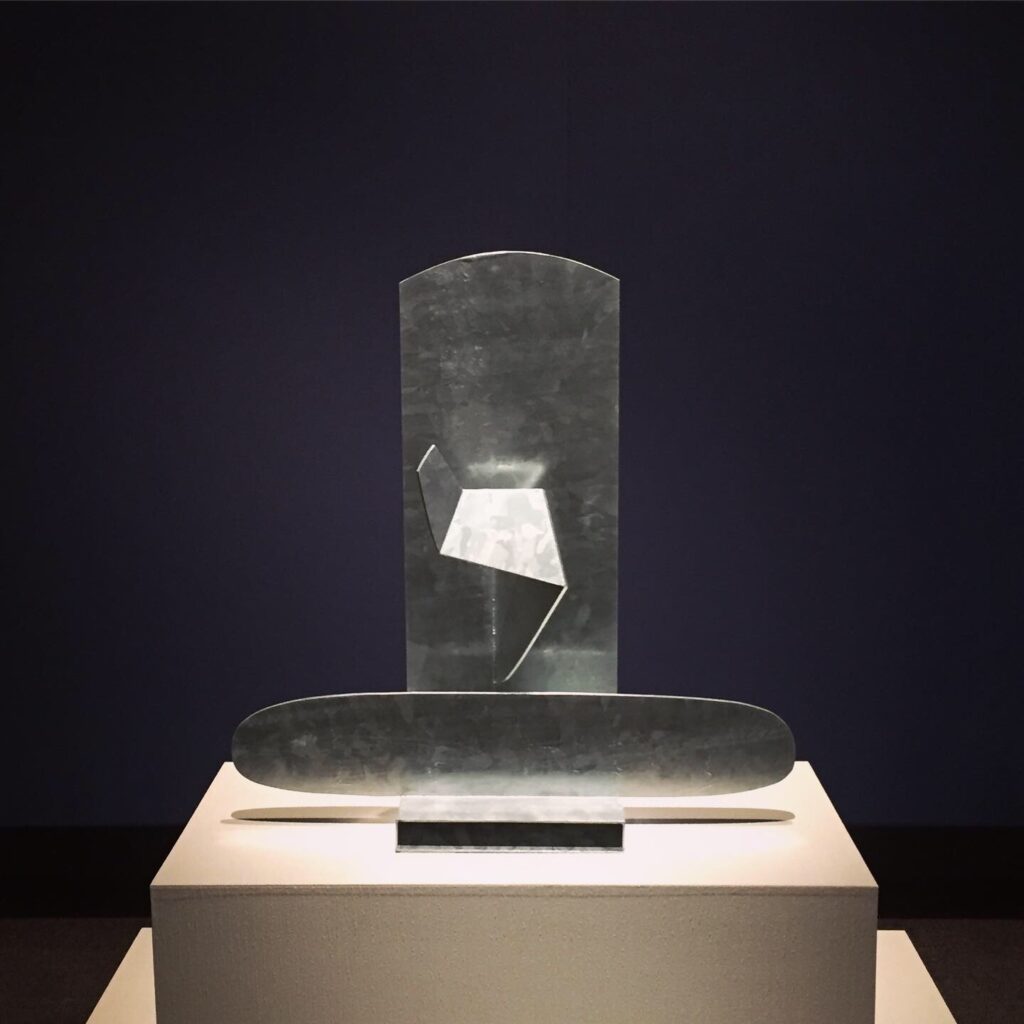

「イサム・ノグチ 発見の道」

東京都美術館

米国人の母、日本人の父を持つイサム・ノグチ。これまでに、北海道のモエレ沼公園、ニューヨーク庭園美術館と鑑賞し、伝記も読んだ作家です。「あかり」のインスタレーションは、すっかりおなじみの照明が大小150も。国内外の大型彫刻がずらりと並ぶ開放的な展示空間の中には、公園の遊具彫刻”プレイスカルプチュア”が目を引きます(3枚目の赤い彫刻)。香川県高松市牟礼町で制作された晩年の石の彫刻が今回の見どころ。ノグチ芸術の到達点と言われているそうで、まるで自身の姿を削りだしたかのようでした。一番下の写真は「坐禅」。坐禅通いをするワタシは、なるほど〜と妙に納得でした。(展覧会は8/29まで)

この展覧会は、例えるなら囲炉裏でいただくねぎま鍋。

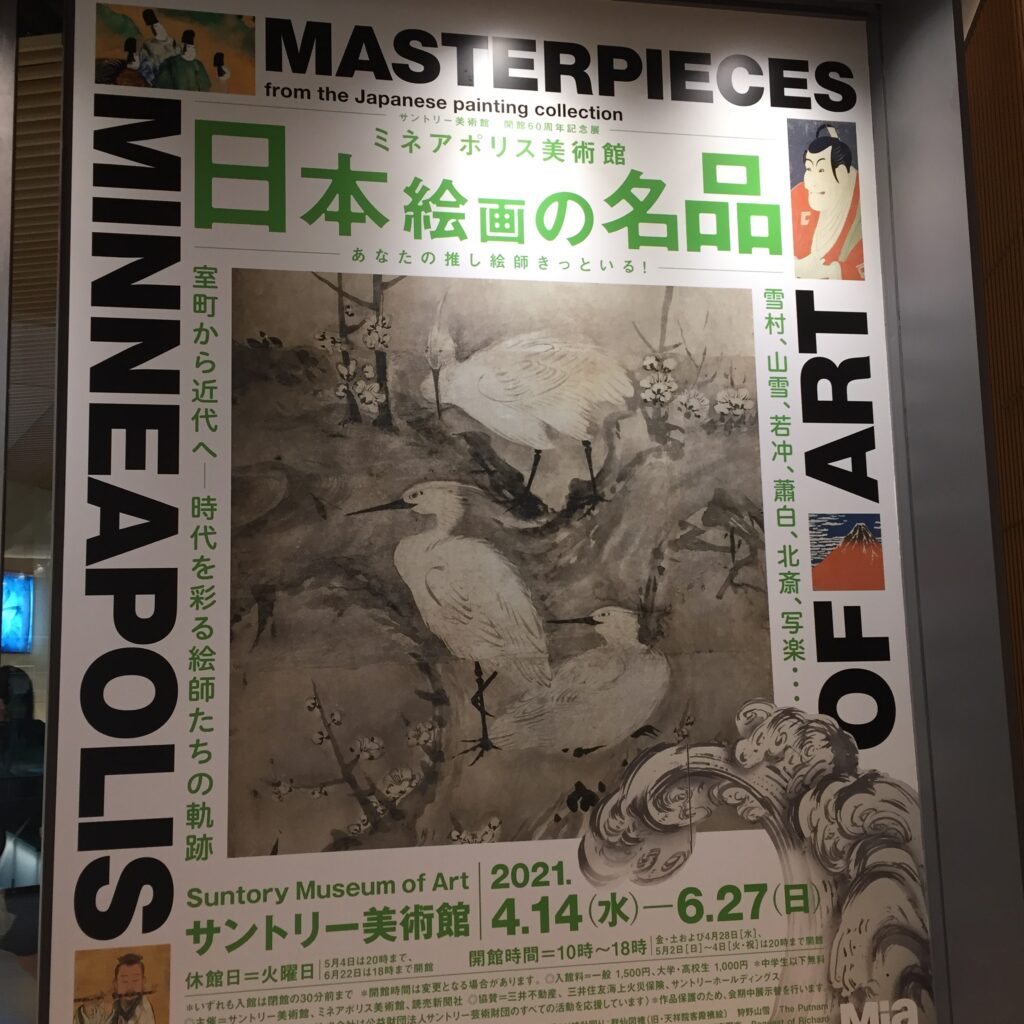

「ミネアポリス美術館 日本絵画の名品」

サントリー美術館

米国中西部ミネソタ州のミネアポリス美術館には、日本絵画のコレクションが約2500点もあるそう。ミネアポリスってどこ?と、そこからはじまる展覧会。室町時代の水墨画、狩野派、やまと絵、琳派、浮世絵、日本の文人画、若冲などの革新者、幕末から近代の画家、幅広い展示は見応えたっぷり。コロナ禍を乗り越え展覧会を実現させたチームの並々ならぬ心意気も伝わってきました。

ひときわ異彩を放っていたのが「きりぎりす絵巻 」伝 住吉如慶

精緻な筆使いで擬人化された、セミとキリギリスの婚姻、出産。しかし赤ん坊はなぜか擬人化されず、まんま蝉。

きっと当時も斬新な設定と完成度の高さが話題になったことでしょう。

この展覧会は、東京會舘のビュッフェで味わう美味しい天ぷらやお寿司。

田渕由美子展~1970’s『りぼん』おとめちっく♡メモリー~

弥生美術館 武久夢二美術館

SNSで友人が絶賛していた展覧会。あの頃(小中時代)にはあまり戻りたくないなあと、ちょっと斜めから鑑賞しはじめるも、あっという間におとめちっくワールドにタイムスリップ。当時、まだ高校生だった田淵先生のまっすぐな視点、多感な少女の心の動きがアーリーアメリカン調の画からストレートに伝わってきます。たしかに、これはキュンキュンだし、おしゃれだ。作者ご本人の解説から、なぜこの漫画が好きだったのかが解き明かされたような気がして、ちょっとスッキリ気分でタイムマシンから無事戻りました。

こちらは甘酸っぱいフルーツたっぷりのクレープ。

(料理はすべて妄想です!)