石岡瑛子さんの回顧展

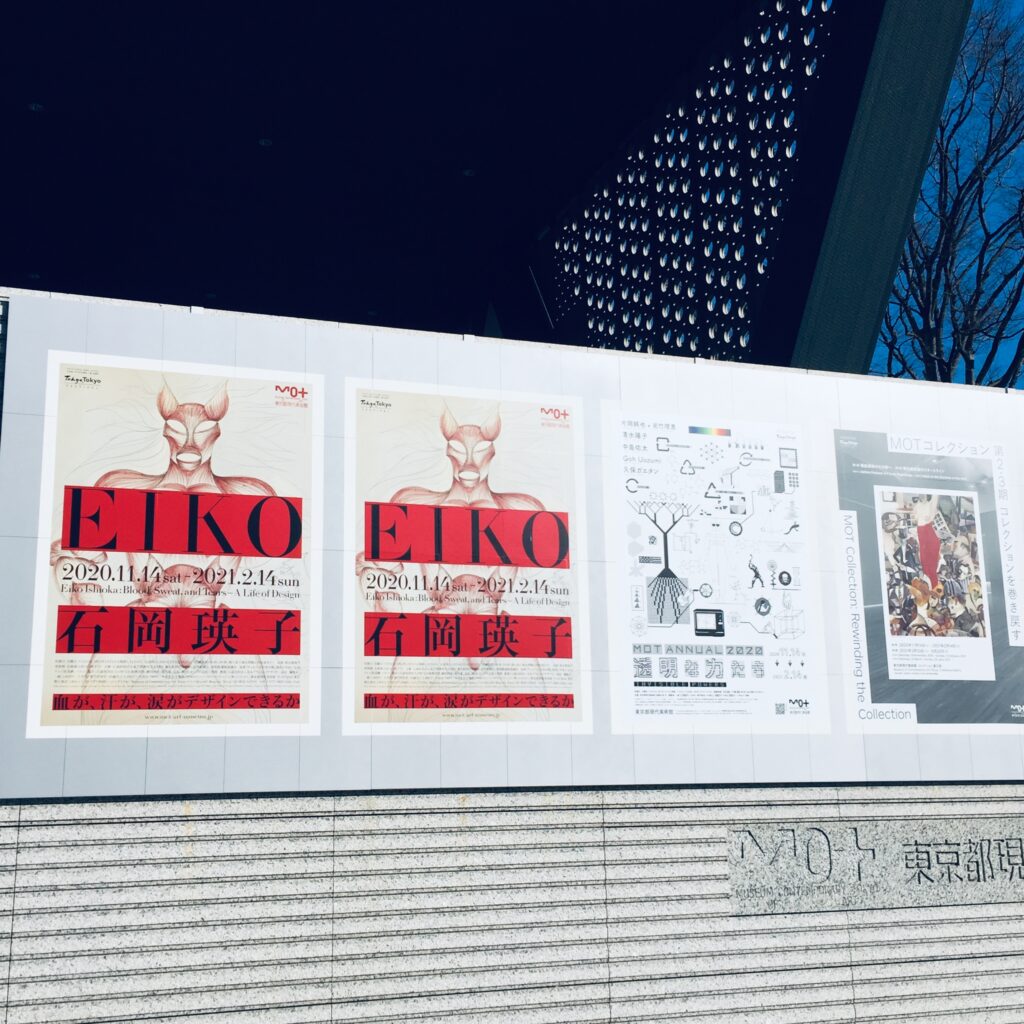

都立現代美術館で開催されている「石岡瑛子 血が、汗が、涙がデザインできるか」展に、会期終了間近というタイミングで行って来ました。

石岡瑛子さんは、1960年代から日本と世界で広告や舞台衣装・美術を中心に活躍され、2012年に逝去された、日本を代表するデザイナー・アートディレクターです。

広告では資生堂やパルコのポスターがとくに有名です。

はじめての回顧展は、時代ごとの代表作や創作のプロセスが展示された大規模なもの。

インターネットや携帯電話はもちろん、ファクスやコピー機も日常的に使われる前、女性が働くことが当たり前でない時代から、オリジナルにとことんこだわり芸術性の高い作品を次々と創造し続ける、その圧巻のエネルギーが広い会場に満ちあふれていました。

備忘録も兼ね、グラフィックの作品をいくつかご紹介します。

(観ることに集中して写真は撮っておらず文章だけになります)

「資生堂ホネケーキ」のプリント広告

白地に、鮮やかなピンクの透明なせっけんが包丁で真っ二つに切られている俯瞰の写真。

上部に洒落たコピーが配置されています。はちみつ入りで練り上げているので、切ってもバラバラしない品質の高さを表現しています。

商品に包丁を入れるという衝撃的な写真ですが、この上なくシンプルに美しい。1960年代、資生堂入社してほどないキャリアのごく初期、アイデアも表現も素晴らしく、展覧会の冒頭で鋭いインパクトです。

「角川文庫」ポスター

蒼い空の砂漠のロングショット、小さく佇む旅人がひとり。キャッチコピーは「旅に出る一冊」。

砂漠の中であぐらをかく上半身裸の男性。足元には読みかけの文庫。「砂になる一冊」。

この仕事を通して石岡さんは、「典型的なインテリの知識を化石化する」ことをねらい、本は書斎ではなく野外で読み、読み終わったら捨てるという、”行動を促す”ことを視覚化したとのこと。

読書はどこでも自由にできるという、今ではあたり前の行為が、このような形で過去に切り開かれていたことに気づき、改めてハッとさせられました。

角川文庫が従来の古典路線から大衆的な路線に大きく舵を切ったタイミングです。

「東急百貨店のCI」

Qをモチーフにしたシンボルマークとコーポレートアイデンディティ。1989年。

ポスターは3種類。赤、黄、青の背景に、シンボルマークとコピーが黒一色で大胆にレイアウトされています。

モチーフのQはQuestionの意味もあるそうで、これからの価値を問うというもの。明快なデザインと宣言は今も新鮮で、まさに石岡さんが掲げる”Timeless”。

物質ではない心の豊かさとは何か、いかに自然との共生するかなど、今日と変わらないテーマが力強く謳われています。

30年前から世の中はどうよくなったのか、についても考えさせられます。

「マイルスデイヴィス”TUTU”のレコードジャケット」

手描きのラフスケッチ(レイアウトプラン)は1案つき1枚。

黒いペンでビジュアルのスケッチが描かれ、その下に英語の文章で写真のトーンやレイアウト、衣装のプランなどが簡潔にまとめられており、後ろに(おそらく写真の)サンプル資料が添付されているというスタイルです。

展示は8案、幅も広い。しかし、はじめから写真家のアーヴィング・ペンの写真で顔や手のアップを表現したいという直感を持たれていたようです。

このスケッチを起点に、細部までこだわり抜いた仕上がり。素晴らしさは言うまでもありません。

衣装の数々も非常に見応えがありました。

大きな空間を贅沢に使い、音と映像を組み合わせた展示は没入感さえあります。

そうして展示も終わりを迎えた最後がまた素晴らしく。

「Eco’s life story」

高校生の時に作った手作りの英文の絵本。

自身の将来への夢とビジョンを描き語られています。

想像力の豊かさ、描画の完成度の高さ、絵本としての編集のまとまり…

絵本の向かいには、ロバートメープルソープが撮影した美しいモノクロのポートレート。

高校生からの夢と向き合い続け、かなえた姿にも見えます。

会場は女性を中心に幅広い年代の方で盛況でした。

創作とはいかなるものか。多くの人の心に問いかけ、刻まれたと思います。

ビジュアルをご覧になりたい方のために美術手帳のリンクを貼っておきます。

https://bijutsutecho.com/magazine/news/report/23067

(会期が残り5日というタイミングの投稿で失礼します)